Agenzia SIR

Per gentile concessione

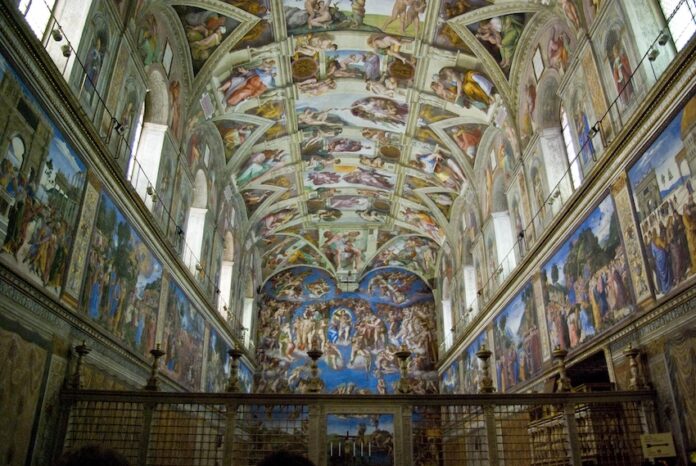

Cresce l’attesa per l’elezione del nuovo papa. Il 2 maggio, come avviene di prassi in prossimità dell’inizio del Conclave, è stato montato il comignolo sul tetto della Cappella Sistina. Si tratta di uno dei momenti più iconici che ci accompagneranno nel periodo del Conclave, fino all’elezione del nuovo papa, il 267° successore di Pietro.

È proprio da quel comignolo, infatti, che il mondo apprenderà dell’elezione avvenuta, e l’attesa comincia già da ora, visto che il Conclave è ormai prossimo e comincerà il 7 maggio prossimo alle 10, con la messa “Pro eligendo Pontifice”, e l’ingresso dei cardinali nella Cappella Sistina in processione, alle 16.30. Poi il giuramento e l’”extra omnes” (fuori tutti) pronunciato dal Maestro delle cerimonie, mons. Diego Ravelli. La fumata bianca sarà il segno che la cristianità ha un nuovo leader.

Tra le curiosità dello scorso Conclave, la presenza di un gabbiano che ha stazionato proprio sul comignolo più famoso al mondo, subito prima la fumata nera che di fatto ha inaugurato il pontificato di Jorge Mario Bergoglio, per la gioia dei fotografi. Chissà se la scena si ripeterà ancora, fra pochi giorni. Dal comignolo issato sul tetto della Sistina il mondo – attraverso le fumate – saprà quando sarà eletto il nuovo Papa.

I cardinali

Alla scomparsa del Pontefice, il Collegio Cardinalizio, durante le Congregazioni generali, decide la data del Conclave per l’elezione del nuovo Pontefice, da tenersi tra i quindici e i venti giorni in Vaticano, nella Cappella Sistina. Il termine Conclave deriva dal latino “cum clavis”, cioè un luogo chiuso a chiave, dove si riuniscono i cardinali per eleggere il nuovo papa, in segretezza e senza alcuna possibilità di contattare l’esterno. Gli alloggi sono allestiti a Casa Santa Marta, scelta come residenza di Papa Francesco per i suoi dodici anni di pontificato.

Le votazioni

Con la Costituzione entrata in vigore nel 1996, la Universi Dominici Gregis, Giovanni Paolo II ha abolito due dei tre metodi tradizionali di voto. Non è più possibile la nomina per acclamazione unanime da parte del collegio dei cardinali e l’elezione per compromesso, ovvero il sacro Collegio non può più delegare la decisione a un gruppo di grandi Elettori (composto da 9 a 15 cardinali). Oggi per eleggere il Papa è necessaria la maggioranza qualificata (due terzi) dei voti espressi da tutti i cardinali.

Con la Lettera apostolica De aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Pontificis, dell’11 giugno 2007, Benedetto XVI ha infatti ristabilito la norma, sancita dalla tradizione, secondo la quale per la valida elezione del Romano Pontefice «è sempre richiesta la maggioranza dei due terzi di voti dei Cardinali elettori presenti», per tutti gli scrutini e indipendentemente dalla durata del Conclave.

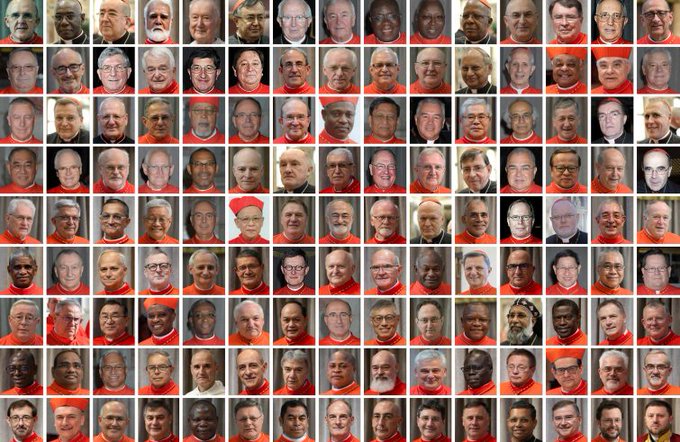

Attualmente sono 133 i cardinali candidabili al soglio pontificio, dopo dieci Concistori convocati da Papa Francesco in dodici anni di pontificato. Servono quindi 89 voti tra i porporati per essere eletti a successore di Pietro. Due i cardinali che hanno segnalato la loro assenza dal conclave per motivi si salute: i cardinali Antonio Cañizares Llovera e John Njue. Quattro, al momento i cardinali elettori che devono ancora raggiungere Roma. Il cardinale Vinko Puljic ha comunicato invece che sarebbe giunto nella Capitale.

Le fumate

Al momento del primo scrutinio, i cardinali scrivono il nome del loro candidato su una scheda, la piegano e la depositano in un calice. Le schede vengono poi scrutinate e i risultati vengono annunciati. Se nessuno ottiene la maggioranza richiesta (due terzi dei voti), le schede vengono bruciate, producendo una fumata nera che segnala al mondo che l’elezione non è ancora avvenuta, e si passa dunque ad una nuova votazione. Nelle votazioni dalle quali emerge il nome del nuovo Papa, le schede vengono bruciate con paglia secca, la cui combustione dà luogo alla classica fumata bianca.

L’elezione e l’accettazione

Una volta raggiunto il quorum per l’elezione canonicamente valida del nuovo Papa, il cardinale decano – in questo caso il presidente dell’assemblea, che è il cardinale Re – si rivolge a lui con la domanda: «Accetti la tua elezione canonica a Sommo Pontefice?». E, dopo la risposta, l’altra domanda: «Con quale nome vuoi essere chiamato?».

Dopo questa breve cerimonia nella Sistina, avviene la bruciatura delle schede e la fumata, che è bianca se l’accettazione è avvenuta, viene accompagnata dal suono delle campane. A quel punto, il Pontefice nuovo va nella cosiddetta “Stanza delle lacrime”, per indossare le vesti papali e torna nella Sistina, dove c’è un’altra piccola cerimonia con una preghiera, la lettura di un passo del Vangelo tipicamente legato al ministero petrino, e una preghiera in cui entrano come attori il primo dell’Ordine dei diaconi, il primo dell’Ordine del presbiteri, il primo dell’Ordine dei vescovi. Segue l’atto di ossequio e di obbedienza dei cardinali al nuovo successore di Pietro, sempre nella Sistina.

L’affaccio e il primo “Urbi et orbi”

Il nuovo Papa, appena eletto, mentre esce dalla Cappella Sistina dopo l’atto di omaggio dei cardinali, per andare alla Loggia passa attraverso la Cappella Paolina e fa una breve preghiera personale, silenziosa davanti al Santissimo Sacramento. Poi riprende il cammino e si affaccia alla Loggia delle Benedizioni per dare alla folla in Piazza san Pietro il suo saluto e impartire la prima benedizione “Urbi et Orbi”.

In quest’occasione il protodiacono, attualmente Dominique Mamberti, ha il compito di annunciare al mondo, dalla loggia delle benedizioni della basilica di San Pietro, la celeberrima frase «Habemus Papam», seguita dal nome del nuovo Pontefice. In quell’occasione, il protodiacono annuncia anche l’indulgenza, come si fa a Pasqua e a Natale.

All’annuncio segue il primo incontro tra il nuovo vescovo di Roma e il suo popolo che dall’elezione di Giovanni Paolo II ha ormai un cerimoniale tutto suo legato al momento. Ciò che non cambia è che il nuovo Papa si affaccia dalla loggia e impartisce la sua prima benedizione “Urbi et Orbi”.

(M. Michela Nicolais)

I Cardinali elettori: il 39% europei, gli italiani sono 17

Saranno 133 i cardinali elettori chiamati a partecipare al prossimo Conclave. Di questi, 53 provengono dall’Europa, pari al 39% del totale, confermandone il ruolo ancora preponderante, pur in un quadro di crescente internazionalizzazione della Chiesa. Tra gli europei, l’Italia guida con 17 elettori, pari al 12,6% dell’intero collegio, seguita da Spagna e Francia con 5 cardinali ciascuna (3,7%), Polonia e Portogallo con 4 (2,9%), Germania e Regno Unito con 3 (2,2%), Svizzera con 2 (1,5%) e Belgio, insieme ad altri singoli Paesi dell’Europa orientale e settentrionale, con 1 rappresentante ciascuno.

Gli altri continenti saranno rappresentati da 23 cardinali elettori asiatici (17%), 18 africani (13,3%), 17 sudamericani (12,6%), 16 nordamericani (11,8%), 4 centroamericani (3%) e 4 dell’Oceania (3%). L’Europa, pur ridimensionata rispetto al passato, resta quindi l’area più numerosa nel collegio elettorale, anche grazie al peso storico di alcune grandi Chiese nazionali.

Quanto al pontificato di creazione, 108 cardinali elettori (80%) sono stati nominati da Papa Francesco, 22 da Benedetto XVI (16%) e 5 da Giovanni Paolo II (4%). È un dato che conferma quanto il prossimo Conclave si svolgerà all’interno di un collegio profondamente rinnovato negli anni di questo pontificato.

Italia

Tra i cardinali elettori italiani che parteciperanno al prossimo Conclave, spicca una varietà di esperienze e percorsi.

Fabio Baggio (1965), già sottosegretario del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, ha maturato una lunga esperienza nella pastorale dei migranti. Domenico Battaglia (1963), arcivescovo metropolita di Napoli, è stato impegnato nella pastorale sociale e nel servizio alla carità. Giuseppe Betori (1947), arcivescovo emerito di Firenze, ha svolto parte del suo ministero presso la Segreteria generale della Conferenza episcopale italiana, dapprima come direttore dell’Ufficio catechistico nazionale infine come segretario generale.

Angelo De Donatis (1954), già penitenziere maggiore, ha svolto un’intensa attività pastorale come vicario generale per la diocesi di Roma. Fernando Filoni (1946), gran maestro dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, è stato a lungo impegnato nel servizio diplomatico della Santa Sede. Mauro Gambetti (1965), già arciprete della Basilica Papale di San Pietro, ha guidato la comunità francescana del Sacro Convento di Assisi.

Claudio Gugerotti (1955), già prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali, ha maturato una vasta esperienza diplomatica come nunzio apostolico in Paesi dell’Europa orientale e del Medio Oriente. Augusto Paolo Lojudice (1964), arcivescovo metropolita di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino, ha lavorato a lungo nella pastorale delle periferie romane. Francesco Montenegro (1946), arcivescovo emerito di Agrigento, è stato presidente di Caritas Italiana, con particolare attenzione al fenomeno migratorio.

Pietro Parolin (1955), già segretario di Stato, ha svolto un ruolo centrale nella diplomazia vaticana e nei negoziati internazionali. Giuseppe Petrocchi (1948), arcivescovo metropolita dell’Aquila, ha guidato la ricostruzione ecclesiale e sociale dopo il terremoto del 2009. Baldassare Reina (1970), vescovo ausiliare di Roma, proviene da una feconda esperienza accademica e pastorale in Sicilia. Roberto Repole (1967), arcivescovo metropolita di Torino e Susa, è stato direttore della Facoltà Teologica di Torino, con un impegno nella riflessione ecclesiologica contemporanea.

Marcello Semeraro (1947), già prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, profondo conoscitore dell’ecclesiologia maturata con il Concilio Vaticano II, ha lavorato al servizio della riforma della Curia romana. Mario Zenari (1946), nunzio apostolico in Siria, è stato partecipe delle sofferenze causate dal conflitto mediorientale.

Matteo Maria Zuppi (1955), arcivescovo metropolita di Bologna e presidente della Cei, ha maturato un lungo percorso nel dialogo ecumenico e nella promozione sociale. Oscar Cantoni (1950), vescovo di Como, ha guidato il suo ministero con particolare attenzione alla formazione sacerdotale e alla pastorale giovanile.

Francia

Jean-Marc Aveline (1958), arcivescovo metropolita di Marsiglia, è una figura di riferimento per il dialogo interreligioso nel contesto mediterraneo. Philippe Barbarin (1950), arcivescovo emerito di Lione, ha vissuto un intenso ministero segnato dall’impegno per la nuova evangelizzazione. François-Xavier Bustillo (1968), vescovo di Ajaccio, francescano conventuale, porta la sensibilità di una Chiesa attenta alle periferie e al carisma della fraternità. Dominique Mamberti (1952), prefetto emerito della Segnatura apostolica, ha un profilo eminentemente diplomatico e giuridico, maturato anche come nunzio. Christophe Pierre (1946), nunzio apostolico negli Stati Uniti, rappresenta una delle voci più autorevoli della diplomazia vaticana nel mondo contemporaneo.

Spagna

Antonio Cañizares Llovera (1945), arcivescovo emerito di Valencia, è noto per il suo radicamento nella dottrina e nella liturgia. José Cobo Cano (1965), arcivescovo di Madrid, incarna un profilo pastorale giovane e vicino alle dinamiche sociali della grande città. Ángel Fernández Artime (1960), rettore maggiore dei salesiani, è il primo cardinale proveniente dalla Famiglia Salesiana, con una lunga esperienza educativa e missionaria. Juan José Omella Omella (1946), arcivescovo di Barcellona, si distingue per il suo stile di prossimità e per il suo impegno nel dialogo sociale. Carlos Osoro Sierra (1945), arcivescovo emerito di Madrid, ha saputo coniugare l’annuncio evangelico con un’attenzione costante alla realtà giovanile e familiare.

Polonia

Konrad Krajewski (1963), già elemosiniere di Sua Santità, è il cardinale della carità, vicino ai poveri e ai migranti. Kazimierz Nycz (1950), arcivescovo di Varsavia, ha guidato la Chiesa polacca nei passaggi cruciali della transizione post-comunista. Stanisław Ryłko (1945), arciprete emerito della Basilica di Santa Maria Maggiore, ha vissuto a lungo il servizio vaticano, in particolare nel Pontificio Consiglio per i laici. Grzegorz Ryś (1964), arcivescovo di Łódź, è considerata voce dinamica e aperta della nuova generazione episcopale polacca.

Portogallo

Américo Manuel Aguiar Alves (1973), vescovo di Setúbal, è stato protagonista nell’organizzazione della Giornata mondiale della gioventù di Lisbona. Manuel Clemente (1948), patriarca emerito di Lisbona, ha coniugato rigore teologico e dialogo con la società civile. António Augusto dos Santos Marto (1947), vescovo emerito di Leiria-Fátima, è una figura molto legata alla spiritualità mariana e al magistero della speranza. José Tolentino de Mendonça (1965), già prefetto del Dicastero per la cultura e l’educazione, è poeta, teologo e interprete del dialogo tra fede e mondo contemporaneo.

Germania

Reinhard Marx (1953), arcivescovo di Monaco e Frisinga, ha avuto un ruolo centrale nella riflessione sulla sinodalità e sulla riforma della Chiesa. Gerhard Ludwig Müller (1947), prefetto emerito del Dicastero per la dottrina della fede, è una voce chiara nella difesa della dottrina tradizionale. Rainer Maria Woelki (1956), arcivescovo di Colonia, unisce la sensibilità pastorale a una visione ecclesiale radicata nella fedeltà alla tradizione.

Regno Unito

Gerard Vincent Nichols (1945), arcivescovo di Westminster, è una delle voci più influenti della Chiesa cattolica britannica, impegnato nel dialogo ecumenico. Timothy Peter Joseph Radcliffe (1945), domenicano, teologo e predicatore, è apprezzato per la sua capacità di dialogo culturale e spirituale. Arthur Roche (1950), già prefetto del Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, ha guidato il recente cammino di riforma liturgica nel solco del Concilio Vaticano II.

Svizzera

Kurt Koch (1950), già prefetto del Dicastero per la promozione dell’unità dei cristiani, è una delle principali voci cattoliche nel campo del dialogo ecumenico. Emil Paul Tscherrig (1947), nunzio apostolico in Italia, ha maturato una lunga esperienza diplomatica in diversi continenti, al servizio della Santa Sede.

Belgio

Jozef De Kesel (1947), arcivescovo emerito di Malines-Bruxelles, ha unito alla guida pastorale un impegno nel dialogo culturale e nell’annuncio in una società plurale.

Europa orientale e settentrionale

Anders Arborelius (1949), vescovo di Stoccolma, è il primo cardinale svedese della storia e un punto di riferimento per il dialogo interreligioso. Josip Bozanić (1949), arcivescovo emerito di Zagabria, ha guidato la Chiesa croata nei passaggi cruciali della sua storia recente. Willem Jacobus Eijk (1953), arcivescovo di Utrecht, combina un forte profilo teologico con l’impegno pastorale in un contesto di crescente secolarizzazione.

Péter Erdő (1952), arcivescovo di Esztergom-Budapest, è una delle figure più autorevoli della Chiesa ungherese. Jean-Claude Hollerich (1958), arcivescovo di Lussemburgo, è presidente della Comece ed è molto attivo nel dialogo tra fede e cultura contemporanea. Rolandas Makrickas (1973), arciprete coadiutore della basilica di Santa Maria Maggiore, porta l’esperienza di una Chiesa lituana ancora segnata dal ricordo della persecuzione.

Mario Grech (1957), segretario generale del Sinodo dei vescovi, interpreta il volto di una Chiesa sinodale e in cammino. Ladislav Nemet (1956), arcivescovo di Belgrado, è impegnato a costruire ponti di dialogo interreligioso nei Balcani. Vinko Puljić (1945), arcivescovo emerito di Sarajevo, è stato testimone della sofferenza e della ricostruzione della Bosnia ed Erzegovina dopo il conflitto.

(Riccardo Benotti)